經歷一次次送米、一次次訪視,大米缸發現社福機構裡的孩子們,並非沒有時間、沒有餘力,反而是缺少管道,來好好認識每天入腹的食物。因而,把食農教育種進社福機構的願望,在大米缸心中漸漸萌芽。

今夏,有賴大硯建設支持,大米缸有幸帶著藍天家園的二十幾位大小男生,趁著田裡即將收割之時,一起下田水、作夥跑市場、結伴進灶跤,展開一場有別以往的另類食農教育,陪伴他們牽起與土地、與食物、與彼此的深刻連結。

割稻人生成就達成!

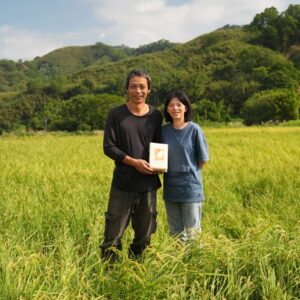

走進新豐「大口吃米」的永續田間!

「這台要一千萬!」迎接藍天家園的產地第一課,是一場農機具估價王大賽!

面對天馬行空的猜測,「大口吃米」團隊中專職食農教育的毓姍笑笑說:「我們務農的,沒有那麼有錢啦!一台一千萬的話,就不會有人來耕田了。」走過從耕牛到鐵牛的變遷,如今各式農機具一一排開,有來自日本、也有來自美國,他們既猜價格、也猜用途,不只收集了通往豐收的每台農機,更促成團隊合作。

負責課程設計的游思瑩主理人就說:「藍天家園的男孩們年齡跨度很大,小至國小、大至高中,最初很頭痛該怎麼設計,後來發現男孩們對於機具類的興趣,不分年齡。」讓人驚嘆原來食農教育的設計靈感,往往就在田邊。

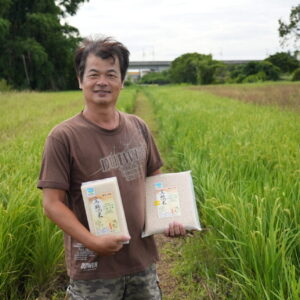

產地第二課-體驗收割!由曾獲百大青農的農二代-劉政育擔綱演出,不只手把手傳授割稻門路,更能看見學長帶著學弟,小心翼翼使用鐮刀的同儕情誼。

且為傳達惜物精神,割下的稻穀自然不能浪費,毓姍就帶著學員們,活用自己割下的稻,捆綁成專屬自己的祝繩。手作之間,像是許下一個與土地連結的願望,把稻桿拉的好長,長到足以牽繫著人與土地。

毓姍如此回憶,「祝繩是一種用稻草做的繩結,日本文化中既是對土地的崇敬,也是一份祝福。這次課程難度並沒有因爲他們的身份而打折,這樣稍有難度的手作,不只需要耐心,更需要同儕合作,這個年紀的男孩子能如此專注在手工藝上很不容易,甚至還有不少別出心裁的巧思。」

看來在食農課程裡埋下植物療癒的伏筆,也能十足撫慰男孩們的心。